どーも!

久しぶりにゆったりとした時間をルワンダで過ごせているしゅーです。

まぁ、この後訪れる予定のケニアまでのバスをどうやって手配するのかわからずだらだらしてしまっているだけですけど。

どうも一人旅だと結局は自分次第のところがあってルーズになってしまうんですよね。

最悪年末にケニアに入っていれば問題ないので、恐らくぎりぎりまでルワンダに滞在していると思います。(海外だろうと国内だろうと余裕を持って行動できないのが悩みです)

さて、今日も前回に引き続き‟スタディツアーSTART”について書いていきたいと思います。

3日目と4日目のテーマは《現地のリアル》です。

3日目、4日目の行程を大まかに説明するとこんな感じです。

1.宿【KISEKI】で働くシングルマザーの家訪問

2.【KISEKI】のオーナーである山田美緒さんにお話を伺う

3.「ムシャ」という村に移動してホームステイ

1.村の小学校訪問

2.ホームステイ先の家族と座談会

では、いってみよー!

1.子供9人を育てるシングルマザー

今回、訪れさせていただく家庭は【KISEKI】で働くシングルマザーのレオニラさん宅だ。

少子化の日本では考えられないが、レオニラさんはシングルマザーにして9人の子を育てている。

これもまたルワンダの社会問題の1つである。

妻と子供を残して去る男がいたり、夫の家庭内暴力が酷く逃げざるを得なかったりすることが多いとのことだ。

そもそも避妊という概念が浸透していないこの国では、子供は作るが責任を持たない男が大勢いる。

同じ男としてそれはどうなんだと思ったりもするが、性教育が遅れているのは彼らの責任ではない。

そんな中、様々なバックグラウンドをもつシングルマザーを多く雇っているのが【KISEKI】である。

レオニラさんもその一人だ。

最初に言っておくと、今回訪れてみて‟悲壮感”のようなものは感じなかった。

訪れる前に「スラムのよう」と聞いていたが、全然そのようには感じなかった。

僕の中で‟スラム”とは、

‟生活がにっちもさっちもいかず悲壮感に溢れており、生きる気力というものを人々から感じない場所”

しかし、レオニラさん宅を訪れたときその集落に感じたことは真逆に近いものであった。

もちろん生活レベルは全然高くないし、衛生環境も悪かった。

しかし、そこで暮らす人々の目には光と言えばいいのか、希望のようなものを感じられた。

あくまで、これは個人的な感想である。

もしかすると、現地の人々の中には「こんな生活の中で希望なんてねぇよ」と感じている人がいるかもしれない。

しかし、レオニラさんはこう言った。

「私の夢は大きな家に住むこと。」

日本で育った人からすると何も特別に感じない夢かもしれないが、ここで大切なことは夢を持っているということだ。

僕含め最近の日本の若者は〚夢がない〛〚何がやりたいのかわからない〛と嘆きがちだが、ここにきて気づいた。

僕たちは気づかぬうちに夢の‟質”のようなものにこだわりすぎていたのではないかと。

「なにか世のためになることじゃないと…」

「周りと違ったなにか特別なことじゃないと…」

レオニラさんが笑いながら「いつか大きな家に住むことが夢なんだ」と答えてくれたとき、何かがんじがらめになっていた自分に気がついた。

夢は持つことが大事なんだと気付かせてくれた。

当然夢を持っているレオニラさんから悲壮感なるものを感じるはずもない。

【KISEKI】のオーナーである山田さんの言葉を借りると、

彼女らは「貧乏」ではあるが「貧困」ではない

https://doors.nikkei.com/atcl/column/19/013000032/102300013/?P=5

山田さんは、こうも言っている

‟「貧困」と「貧乏」の違いは困っているかいないか”

‟彼女らお金はないけど孤立はしていない”

この定義に異論はないし、そもそも正解なんてないはずだ。

仮に正解があったとすると、長きにわたってルワンダを見ている山田さんの意見が正解に近いはずである。

それを承知の上で、訪れてみて僕が感じた「貧困」と「貧乏」の違いは、

‟笑顔がその場にあるかないか”である。

お金が無くても、未来を夢見て笑いながら生きることができたなら「貧困」にはなりえないと思う。

一方でいわゆる‟お金持ち”になっても損益に縛られた生き方になって、笑顔が消えてしまうと、それはもう「貧困」なのではないかと思う。

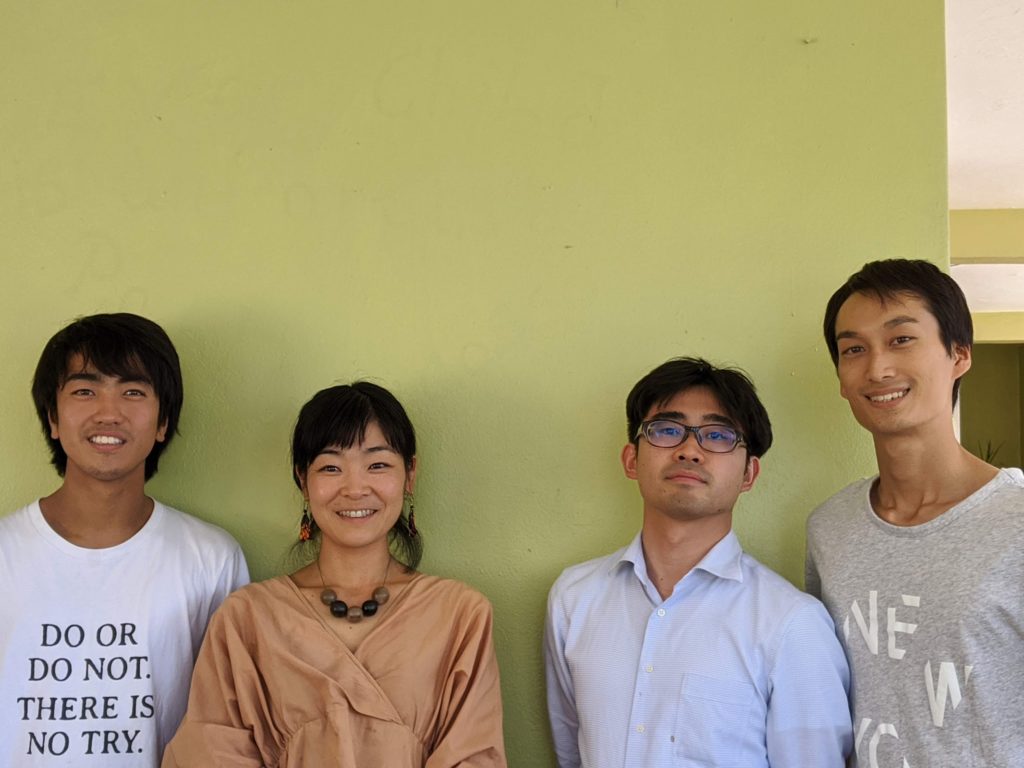

2.すごいのは山田さん、僕じゃない

レオニラさん宅の家庭訪問が終わり、宿に戻ってきた。

レオニラさん宅で伝統的なドーナツ的なもの(名前を忘れてしまった…)を大量に食べてしまったので、昼飯は食べられなかった。

そして、次の行程はというと、【KISEKI】のオーナーである山田美緒さんにお話を伺うといったものだ。

前半は山田さん自身が自分の経歴について話し、後半はこちらから質問をしてフリートークといった形の1時間だ。

前半に山田さんが色々自身の経験談について話してくれたのだが、衝撃の連続だった。

もちろん山田さんのことについては存じていたし、大体どんなことを成し遂げた人なのか予習していたつもりだった。

それでもなお、話を聞いていくと山田さんが持つオーラのようなものが僕を飲み込んでいった。

うまく表現できないが、視座の高さ、思考の深さといったものを会話の中から感じた。

僕が受けた印象としては‟泥臭くスマートに物事を進めていく女性”。

山田さんは大学生時代に日本人女性初単独自転車アフリカ縦断を成し遂げたことが目立ってしまうが、その前にスポンサーをつけて日本一周を行い、周りの信頼を勝ち取ったうえで、世界へ出た用意周到さには目を見張るものがある。

最近になって、自分の旅にスポンサーをつけるという概念が浸透しつつあるが、山田さんの時代にどれほどの人が名もなき学生を企業がバックアップすると考えただろうか。

今よりもSNSが発達していない時代に、手書きの手紙を社長宛に送りつける。

しかも、一目で学生からの手紙と分かるように便箋をキャラものにする計算高さ。

は、半端ねぇ・・・と思うと同時に、

やればよかったぁぁぁぁぁぁ……

と後悔した。

しかし、これはあの時代に山田さんが最初にやったから効果的であったわけで、旅を始める前に僕が山田さんの話を聞いて休学する一年前実際に真似したしても効果は薄いだろう。

結局二番煎じというものはインパクトに欠けてしまうものだ。

ここで学生の僕が学ばなければいけないことは、こんなノウハウではないはずである。

しかし、「では山田さんから何が吸収できたのか」と問われるとうまく答えられないのが正直なところである。

そもそも僕のような平々凡々の学生が山田さんのような様々な功績を残してきたすごい人から話を聞いて得れるものなど微々たるもののはずだと僕は思う。

手ごたえのある収穫が得れるときは、きっと山田さんと同じ目線で物事を見れたときか、

別のステージで山田さんと近いレベルまで来れた時なのだろう。

仮に僕が【ルワンダビジネス】に興味があったりすると話は別だが、

今の僕から見た山田さんは‟すごい人”でしかないのだ。

山田さんの言葉が胸に刺さるときは何度もあったが、それらの言葉が僕の血肉になるときは僕が何かしらのアクションを起こした時のみである。

とはいっても、僕のような学生が山田さんのような人からお話を伺えることは大変貴重で有難いことである。

このような時間は大切にするべきだし、成長するには欠かせないものにもなりうると思う。

しかし、すごい人の話を聞いたり、すごい人からアドバイスをもらっているときは自分を勘違いしがちである。

話を聞いているだけで、アドバイスをもらっただけで、なにか成長した気になってしまう。

この錯覚は非常に怖いものだとこの休学の一年で気づけた。

大学生は時間が有り余るほどあるから、何かしなきゃという衝動にかられがちで、その時にインフルエンサーのオンラインサロンに入ったり、講演会に行ったり、ビジネス書を読んだりする。

そして、なんとなく自分の将来に思いをはせる。

その結果、今から動けば、何者にでもなれるといった謎の自信が出てくる。

(これ完全に僕です)

でも、それらすべて妄想にすぎない。空想の自分が作り上げた都合のいい世界で都合よく成長した自分が活躍しているだけなのだ。

山田さんの話を伺って得た学びのようなものはまだ一つの点に過ぎない。

スティーブ・ジョブズの名言にあやかると(少し意味が変わってくる気もするが)、この経験の点が何かに繋がるようにこれから努力しなければいけないと思う。

なにかすごく遠回しな物言いになってしまったが、山田さんに話を伺えたことはボクにとって非常に貴重な経験で、総じて素晴らしいものであったとここで再度強調しておきたい(笑)

要は、ルワンダを去った後もしくは旅が終わった後に僕が何をするかがすべてということだ。

3.便利になれば幸せなのか?

さて、山田さんから貴重な話を聞けた後はホームステイ先へ移動だ。

簡単にホームステイの説明をしよう。

このホームステイは単純に現地の生活を見させていただくことだけが目的ではない。

ホストマザーは実際に虐殺で夫を亡くしてしまった方なのだ。

普段なら虐殺のことについてルワンダ人に尋ねること自体タブーな中、今回は特別に被害者から声が聴けるということだ。

とりあえず、結果を最初に言っておこう、

あまり踏み込んだ質問はできなかった・・・!

なんで!もったいない!せっかく用意された場なのに!といった声が聞こえてきそうだ。

ごもっともである。あの場所だったからこそできる質問はいくらでもあっただろう。

質問が思い浮かばなかったといったらそれまでなのだが、なぜかできなかったのだ。

僕にもわからない、気づいたら他愛もない質問で終始してしまった。

僕自身、もったいないことをしたなとは感じる。

しかし、別の観点では収穫もあった。

村の子供たちと交流できたことだ。

ホストマザーが所有する畑を案内されている道中、多くの子供が農作業をしていた。

小さい子だと5歳ぐらいの子が鍬をもって作業していた。

そんな子供たちを見て、なんとなく近づいていくと相手は一瞬動揺していたが…(当然だw)

1分後には満面の笑みで駆け寄ってきてくれた。

僕に駆け寄ってきてくれたのか、僕が持つGOPROに駆け寄ってきたのか…は考えないようにしている。

そのあとも子供を見かけると、毎度交流した。

もぉねぇぇぇ、みんな天使過ぎたんだ…

しかし、そんなかわいい子供たちも衛生環境の悪い中、はだしで農作業をしている。

いわゆるアフリカの子供たちなのだ。

こんな子たちのために何かできないか…なんて誰しもが考えそうなことを僕も考えたが、そうじゃないなと思った。

もちろん何かできないかと思考を巡らせることは大切だし、素晴らしいことだ。

しかし、僕にとって少しこの考え方は飛躍しているように感じた。

これまでアフリカについて何も知らなかった僕が、突然何かできることはないかと考えたところで相当なアイディアマンでない限り大した答えは見つからない。

まずは知ることが何より大切だと感じた。

教科書で習ったアフリカの貧困問題も実際に目にするとかなり印象が変わってくるものだ。

当然現地の人全員が今の生活に不満を持っているわけでもないし、むしろ笑顔で楽しそうに生活をしている人が多かった印象だ。

しかし、その中にも改善しなければいけない状況(衛生面や性教育)があるのも確かで、その部分をはっきりと区別せずに僕たちの普通を押し付けるような形での支援はアフリカのためにはならないと感じた。

現地の人が幸せそうに毎日を生きてる姿を見て、

全部が全部便利になればいいわけではない

これを非常に強く感じた。

まだアフリカ2か国目で、なんならルワンダという比較的治安が良く経済も発展してきている国しか見てない僕だが、たぶんこれから訪れる国でも同じように感じるであろう。

アフリカって幸せの形を考えるのに最適な場所だなと思う。

東南アジアにも似たような場所はあるにしろ、アフリカは貧困というイメージが強すぎるゆえ、実際に訪れたときの感じ方にギャップを感じやすい。

ホストファミリーの娘さんであるゴールデンちゃん(なんとも豪勢な名前だなと思うw)と遊んで3日目は幕を閉じた。

4.その貫禄はどこから?

昨晩、寝床に着いたのが21時。

そりゃ、目覚めるのも早い。

5時には目が覚めていたが、朝っぱらからあまりがたがた音を立てるのは忍びなかったので、起こしに来てくれるまでベットで過ごした。

活動を始めたのは7時、朝ごはんを食べて歯を磨きながら昨晩キガリに帰ったタケダさんが来るのを待った。

タケダさんが到着して、さぁ、このツアー折り返し地点4日目のスタートだ。

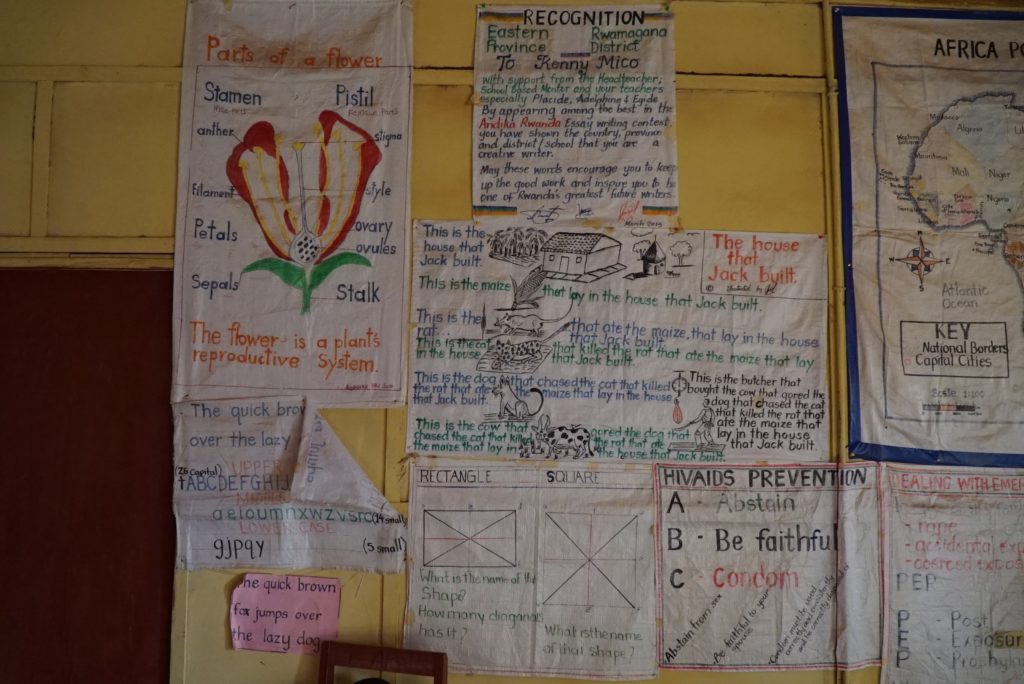

4日目は小学校訪問から始まった。

普段なら、小学校で授業を行ったりして子供と交流を図るのだが、小学校は今冬休み真っただ中である。

したがって、僕たちが小学校に赴いても子供は一人もいない。

え、それじゃなんで訪れてみたん?

ずばり…

タケダさん(主催者)の付き添い

である。(笑)

なにやら、小学校の校長とタケダさんでトイレの修築について話が進んでいるらしい。

今回はその予算についての話し合いということだ。

子供と交流できないのが少しばかり残念だが、これも周知の事実。

だから、前日畑を回っているときに子供と積極的に交流したのだ!(笑)

タケダさんの仕事を少しでも見れたことに関しては、これもまた貴重な経験であった。

小学校に訪れてまず驚いたのは、校長先生の年齢だ。

まさかの30代前半。

え、10年後に僕はこの貫禄出せますか?

その若さで子供たちのことを本気で考えて、異国の人と子供のために予算会議を僕の目の前で行っている。

しかもタケダさんも30代前半、単純に僕から見た2人はめちゃくちゃかっこよかった。

職員室で話し合いが行われたのだが、その職員室も教室の1つを改造したみたいであった。(実際のところはわからない)

職員室のにおいがどこか懐かしい匂いだったんだ。

大人2人からはいまいち共感は得られなかったのだが…(笑)

その時不思議な感じがした。

匂いとは不思議なもので、一度嗅いだことあるにおいを別の場所で嗅いでも鮮明に前回その匂いを嗅いだ場所を思い出させてくれる。(経験ないですか?w)

僕はルワンダの小学校で地元香川の僕が通っていた小学校がフラッシュバックしたのだ。

まぁ、それだけなのだが(笑)

とりあえず、4日目のツアー日程はこの後ホストファミリーと座談会をするのがラストだ。

座談会が終わった後に、ホストマザーからルワンダネームをいただいた。

その名も「MANZI」(マンジー)

意味は‟人のために輝く”

僕にはもったいないほどいい名前だ。

僕自身、本名は‟修也”というのだが、特別意味があるわけでなく画数で決めたと過去に親から聞いたことがある。

だから、意味を持つ名前をもらえて本当にうれしかった。

それ以降、僕の口癖は「ニトゥワ マンジー」(僕の名前はマンジーです)

馬鹿の一つ覚えのごとく、ずっと繰り返していた。

こんな異国人は日本だと煙たがられると思うが、ルワンダではみんな笑顔になって受け答えしてくれる。

そんな状況で調子に乗ってずっと自己紹介を繰り返していたというわけだ。

歳も近いのに英語と現地語を駆使して活躍している。

かっこいい・・・

そうして4日目は幕を閉じた。

次回は五日目~骨のにおいって嗅いだことありますか?~。

最後まで読んでくださりありがとうございました。